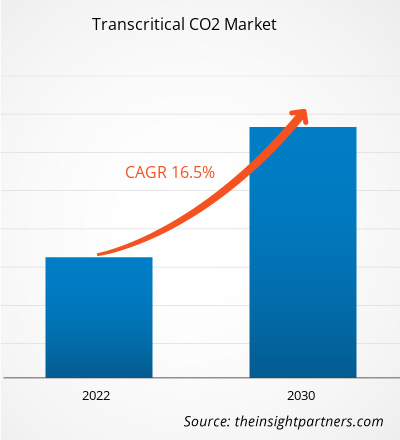

跨临界二氧化碳市场规模预计将从2024年的541.5亿美元增至2031年的1569.9亿美元。预计该市场在2025年至2031年期间的复合年增长率将达到16.8%。在制冷应用中利用废弃物中回收的二氧化碳可能会在未来几年为市场带来新的趋势。

跨临界二氧化碳市场分析

跨临界二氧化碳系统主要适用于冷藏设施,可提供持续的冷却,同时降低环境影响。冷冻和易腐食品需求的飙升推动了冷链行业的快速发展,这是推动此类系统用于冷却的主要因素。跨临界二氧化碳系统的创新有助于克服过去的一些挑战,例如在高温环境下效率低下。喷射器技术和并联压缩等技术的发展提高了跨临界系统在温暖气候下的性能,从而推动了其在全球范围内的广泛应用。

跨临界二氧化碳市场概览

跨临界二氧化碳市场围绕二氧化碳 (CO2) 在跨临界系统中作为制冷剂的应用展开。跨临界二氧化碳系统在二氧化碳临界压力以上运行,使其在制冷和供暖等应用中极其高效。这些系统因其环保功能、成本效益和合规性而日益受到青睐,这与逐步淘汰高全球变暖潜能值 (GWP) 合成制冷剂的目标相一致。随着亚太、非洲和南美洲等发展中地区城镇化进程的持续推进,印度和巴西超市的日益普及为跨临界二氧化碳系统的采用创造了巨大的机遇。这些地区的政府也正在推行鼓励使用天然制冷剂的环境政策。除了零售和食品加工外,制药、化学加工和数据中心等行业也在使用跨临界二氧化碳系统来满足其制冷需求。

您可以免费定制任何报告,包括本报告的部分内容、国家级分析、Excel 数据包,以及为初创企业和大学提供优惠和折扣

跨临界二氧化碳市场:战略洞察

-

获取此报告的顶级关键市场趋势。此免费样品将包括数据分析,从市场趋势到估计和预测。

跨临界二氧化碳市场驱动因素和机遇

北美和欧洲数据中心对节能空调的需求上升

数据中心数量的增长使跨临界二氧化碳市场受益。考虑到数据中心运营中大量的能源消耗,设计工程师必须为这些设施提供可靠、节能的空调系统。欧洲的数据中心行业蓬勃发展,主要枢纽包括法兰克福、伦敦、阿姆斯特丹、巴黎和都柏林。米兰、华沙和柏林等新兴市场也在快速扩张。随着对数字服务的依赖日益加深,数据中心正在成为欧洲数字经济的支柱。这些数据中心通过强大的网络互连,实现了互联网的无缝访问,最终支持医药、生命科学和银行等各个关键领域的运营。在欧盟严格的碳排放法规的推动下,该地区的数据中心运营商正逐步将可持续性放在首位。在美国,得益于超大规模运营商的显著活动,德克萨斯州已成为不断发展的数据中心枢纽之一。美国西部地区将自己定位为数据中心的发达市场,在爱达荷州、俄勒冈州、加利福尼亚州和犹他州等主要地点托管了 Meta(前身为 Facebook)、谷歌和微软等所有主要公司。

2024年3月,开利推出了AquaForce 30XF风冷螺杆式冷水机组,该机组结合了水暖自然冷却系统和变速变频器,旨在为数据中心提供高达约50%的能源效率。一些数据中心设备使用氢氟碳化合物(HFC)制冷剂,包括机房空调(CRAC)机组、冷水机组和一些行级制冷系统。一些大型数据中心运营商正在努力减少对冷水机组的依赖,并已转向自然冷却策略,该策略涉及空气处理机组和新鲜空气作为替代方案。制冷剂通常用于企业数据中心,以支持气候温暖、自然冷却不可行的超大规模数据中心和服务提供商数据中心。以二氧化碳(CO2)为代表的天然制冷剂正广泛应用于工业和商业制冷系统。因此,对节能空调和制冷系统日益增长的需求将推动跨临界二氧化碳市场的发展。

二氧化碳制冷剂在食品饮料和制药行业中的重要性日益凸显

在食品和饮料行业,制冷剂主要用于维持温控环境以保存食品和饮料产品。随着城市化进程的推进、可支配收入的增加以及繁忙的生活方式,美国对加工、罐装和易制作食品的需求日益增长。此外,它们的美味和烹饪便利性使其在美国年轻人中广受欢迎。罐装或方便食品需要合适的储存设施才能保持其适口性。如果保存不当,加工食品很容易在几天或几周内腐烂。最佳温度和适当的储存条件对于延长加工或罐装食品的保质期至关重要,这导致了对制冷剂的需求。因此,超市和便利店通常会对环境产生重大影响,因为它们依赖制冷系统来储存易腐烂的商品。可持续性和环境责任的重要性日益凸显,减少与这些制冷系统相关的碳足迹和温室气体排放的必要性。因此,摆脱高全球变暖潜能值 (GWP) 制冷剂的需求,为跨临界二氧化碳系统供应商提供了一个增长机会。由于跨临界二氧化碳系统有助于减轻与传统制冷剂相关的环境影响并符合可持续发展目标,对可持续解决方案的需求也将继续使跨临界二氧化碳市场受益。

跨临界二氧化碳市场报告细分分析

有助于得出跨临界二氧化碳市场分析的关键部分是应用和功能。

- 从应用角度来看,市场可分为溜冰场、食品加工和仓储设施、热泵、超市和便利店等。2024年,超市和便利店领域占据了市场主导地位。

- 根据功能,市场分为空调、制冷和供暖。2024年,制冷领域占据市场主导地位。

跨临界二氧化碳市场份额地域分析

跨临界二氧化碳市场分为五大区域:北美、欧洲、亚太地区(APAC)、中东和非洲(MEA)以及南美和中美(SAM)。2024年,北美占据市场主导地位,其次是欧洲和亚太地区。

跨临界二氧化碳市场分为五大区域——北美、欧洲、亚太地区 (APAC)、中东和非洲 (MEA) 以及南美和中美。2024 年,欧洲以可观的收入份额引领市场,其次是亚太地区。此外,预计从 2025 年到 2031 年,北美将在跨临界二氧化碳市场中实现最高的复合年增长率。欧洲的跨临界二氧化碳市场细分为德国、法国、意大利、英国、俄罗斯和欧洲其他地区。该地区的冷藏设施数量有所增加。根据欧洲冷藏和物流协会 (ECSLA) 的数据,欧洲有数千家冷库,冷藏容量超过 60,000 立方米,可容纳各种商品。此外,欧洲国家已经实施了严格控制氟化温室气体和臭氧消耗物质排放的规章制度。因此,随着 F-Gas 法和 HFC 淘汰计划的出台,欧洲跨临界 CO2 系统市场预计未来将以显著的速度增长。

跨临界二氧化碳市场区域洞察

Insight Partners 的分析师已详尽阐述了预测期内影响跨临界二氧化碳市场的区域趋势和因素。本节还讨论了北美、欧洲、亚太地区、中东和非洲以及南美和中美洲的跨临界二氧化碳市场细分和地域分布。

- 获取跨临界二氧化碳市场的区域特定数据

跨临界二氧化碳市场报告范围

| 报告属性 | 细节 |

|---|---|

| 2024年的市场规模 | 541.5亿美元 |

| 2031年的市场规模 | 1569.9亿美元 |

| 全球复合年增长率(2025-2031) | 16.8% |

| 史料 | 2021-2023 |

| 预测期 | 2025-2031 |

| 涵盖的领域 |

按应用

|

| 覆盖地区和国家 |

北美

|

| 市场领导者和主要公司简介 |

|

跨临界二氧化碳市场参与者密度:了解其对业务动态的影响

跨临界二氧化碳市场正在快速增长,这得益于终端用户需求的不断增长,而这些需求的驱动因素包括消费者偏好的演变、技术进步以及对产品优势的认知度的提升。随着需求的增长,企业正在扩展产品线,不断创新以满足消费者需求,并抓住新兴趋势,从而进一步推动市场增长。

市场参与者密度是指特定市场或行业内企业或公司的分布情况。它表明特定市场空间内竞争对手(市场参与者)的数量相对于其规模或总市值而言。

在跨临界二氧化碳市场运营的主要公司有:

- TEKO 卡尔特技术有限公司

- 巴尔的摩空气盘管公司

- 比泽尔机器制造有限公司

- 开利全球公司

- 丹佛斯公司

- 赫斯曼公司

免责声明:以上列出的公司没有按照任何特定顺序排列。

- 获取超临界二氧化碳市场顶级关键参与者概览

跨临界二氧化碳市场新闻及最新发展

跨临界二氧化碳市场评估通过收集一手资料和二手资料进行定性和定量数据,这些数据包括重要的企业出版物、协会数据和数据库。以下列出了市场的一些关键发展:

- CoolSys 宣布收购 Universal Refrigeration, Inc.(来源:CoolSys,新闻稿,2025 年 6 月)

- 总部位于马里兰州的天然制冷剂系统及组件原始设备制造商 Evapco 在 3 月 12 日至 3 月 15 日于加州长滩举行的 IIAR 会议及博览会上展示了低充注氨(复式冰箱和冷水机组)和跨临界二氧化碳成套系统。(来源:Evapco,新闻稿,2023 年 4 月)

- 艾默生(美国)宣布推出业内首款跨临界二氧化碳螺杆压缩机,进一步扩展其二氧化碳压缩产品组合。(来源:艾默生,新闻稿,2023年3月)

- 松下旗下公司 Hussmann 正在扩展其二氧化碳制冷系统产品线,新增室外二氧化碳冷凝机组 (OCU)。该 OCU 专为中温或低温应用而设计,为零售制冷提供多功能性和高效率。(来源:Hussmann,新闻稿,2024 年 12 月)

跨临界二氧化碳市场报告覆盖范围和交付成果

“跨临界二氧化碳市场规模和预测(2025-2031)”对以下领域进行了详细的市场分析:

- 跨临界二氧化碳市场规模以及涵盖范围内所有关键细分市场的全球、区域和国家层面的预测

- 跨临界二氧化碳市场趋势,以及驱动因素、限制因素和关键机遇等市场动态

- 详细的 PEST 和 SWOT 分析

- 跨临界二氧化碳市场分析涵盖主要市场趋势、全球和区域框架、主要参与者、法规和最新市场发展

- 行业格局和竞争分析,包括市场集中度、热图分析、知名参与者以及跨临界二氧化碳市场的最新发展

- 详细的公司简介

- 历史分析(2 年)、基准年、预测(7 年)及复合年增长率

- PEST和SWOT分析

- 市场规模、价值/数量 - 全球、区域、国家

- 行业和竞争格局

- Excel 数据集

近期报告

相关报告

客户评价

购买理由

- 明智的决策

- 了解市场动态

- 竞争分析

- 客户洞察

- 市场预测

- 风险规避

- 战略规划

- 投资论证

- 识别新兴市场

- 优化营销策略

- 提升运营效率

- 顺应监管趋势

获取免费样品 - 跨临界二氧化碳市场

获取免费样品 - 跨临界二氧化碳市场